La normalizzazione impiantistica

Concetti per un corretto dimensionamento delle apparecchiature e degli equipaggiamenti elettrici per l'installazione in ambienti con...

In questa trattazione parleremo dei concetti e delle linee guida che vengono adottati per una corretta progettazione impiantistica, per il dimensionamento generale dell’impianto elettrico e per la relativa scelta delle apparecchiature.

Partendo dal presupposto che si sia nella fase di sviluppo ingegneristico costruttivo, il progettista elettrico si farà carico di raccogliere da tutte le altre discipline, le informazioni relative alle quantità, grandezze fisiche e dislocazione orografica di tutte le utenze elettriche che dovranno essere alimentate e gestite.

Fatto salvo specifiche esigenze impiantistiche dettate dalle richieste del cliente, il dimensionamento viene concepito analizzando le seguenti variabili:

- Il sistema di distribuzione

- I livelli di tensione

- Il sistema del neutro ai vari livelli del sistema di distribuzione

- La scelta delle apparecchiature

- I centri di carico

- La capacità dell’impianto elettrico

- La caduta di tensione

Il sistema di distribuzione sarà concepito secondo fattori che possono influenzarne la scelta come, ad esempio, la continuità di esercizio, il grado di affidabilità delle sorgenti di alimentazione, il carico totale, la concentrazione delle utenze, i costi di esercizio, un’attività di manutenzione agibile ecc.

I livelli di tensione saranno scelti in base a considerazioni sulla entità e dislocazione orografica dei carichi da alimentare, la previsione di futuri ampliamenti dell’impianto, la potenza di C.to C.to risultante nei vari punti dell’impianto e la possibilità di ridurre al minimo i livelli di tensione, compatibilmente con le cadute di tensione.

Usualmente il sistema del neutro, lato BT, è previsto con punto del neutro connesso direttamente a terra, mentre quello del lato MT è previsto con punto del neutro connesso a terra attraverso una resistenza atta a limitare la corrente di guasto fase-terra, senza inficiare la funzionalità del coordinamento protezioni.

La scelta delle apparecchiature sarà in funzione delle grandezze risultanti dai calcoli delle potenze assorbite dal carico ad esse sottese e con i coefficienti di sicurezza applicabili, selezionando tali apparecchiature nella gamma di grandezze standard di mercato.

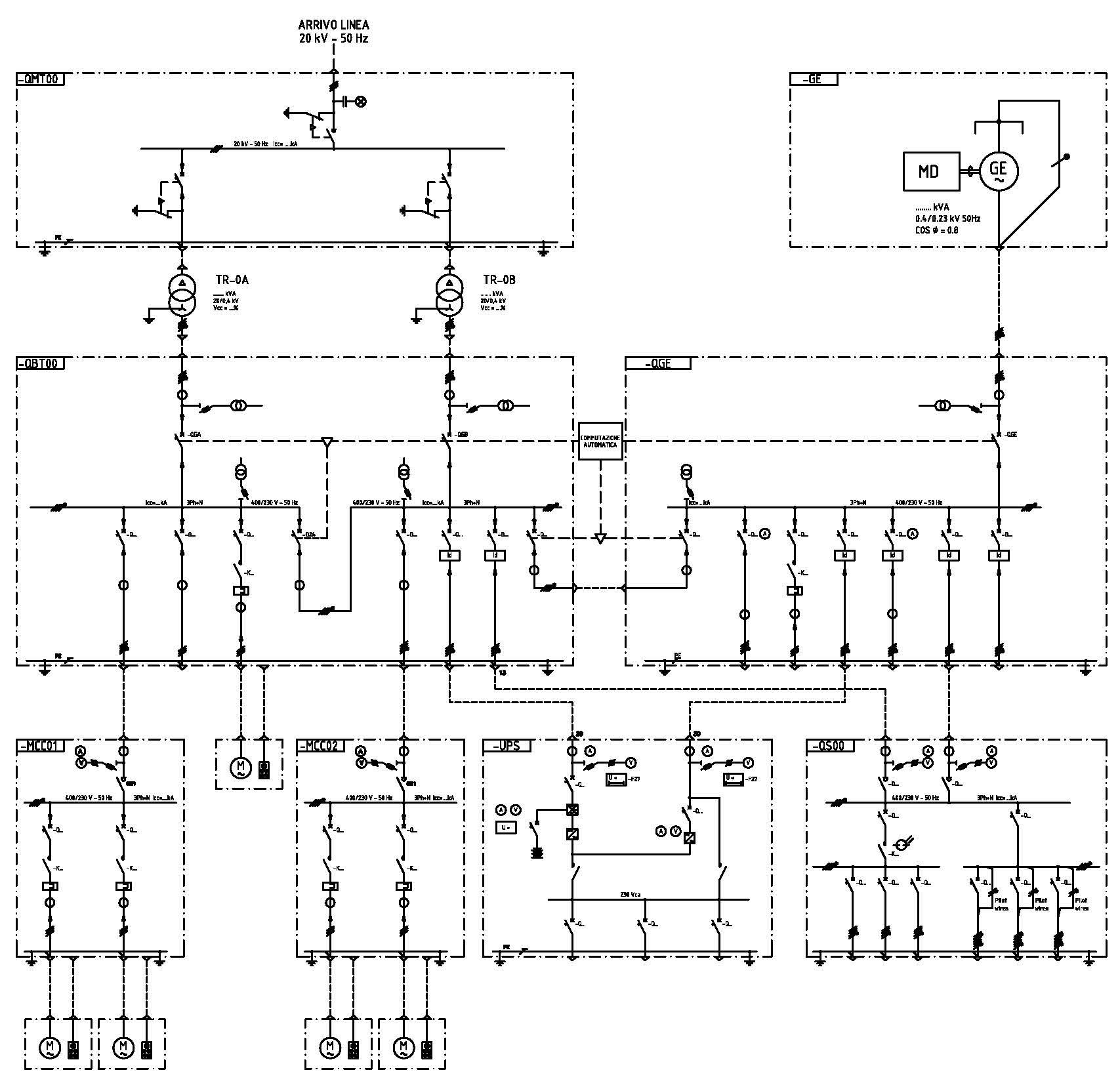

I centri di carico, indipendentemente dalla configurazione che potrà assumere il sistema di distribuzione, sono normalmente suddivisibili in quadro o quadri di Media Tensione (QMT), quadri di distribuzione e avviamento (per motori superiori ai 30 kW) in Bassa Tensione (QBT-Power Center), quadri di avviamento motori (QBT- Motor Control Center), quadri per servizi ausiliari (QSA), quadri privilegiati, alimentati da rete sicura (Gruppo Elettrogeno), quadri corrente continua (QCC) e quadri secondari (QS), per l’alimentazione luce, prese, sistemi di tracciatura, valvole motorizzare ecc.

La capacità dell’impianto elettrico consiste nel dimensionamento di ogni singola utenza e dell’insieme, al fine di soddisfare la massima richiesta del carico prevista nelle più gravose condizioni di esercizio e alla massima contemporaneità dei carichi continui e ad eventuali ulteriori carichi intermittenti. Da tale dimensionamento deriverà la capacità totale contemporanea dell’impianto elettrico, considerando anche di avere un possibile ampliamento futuro di tale impianto.

La massima caduta di tensione nelle varie parti del sistema elettrico deve essere contenuta entro i limiti che di prassi vengono definite con i seguenti valori:

- 5% nei cavi di alimentazione motori, con motori funzionanti alla potenza nominale;

- 25% ai morsetti dei motori, durante l’avviamento o la riaccelerazione, considerando tale valore come somma delle cadute di tensione nei cavi e nelle sbarre dei quadri di alimentazione dei motori stessi;

- 15% sulle sbarre dei quadri di alimentazione dei motori, durante l’avviamento o la riaccelerazione del motore più grosso, senza che possa essere messo in crisi il funzionamento di tutte le altre apparecchiature funzionanti in contemporaneo;

- 1% nei cavi di alimentazione quadri di illuminazione, nelle condizioni di carico massimo previsto e funzionante contemporaneamente;

- 2% nei cavi di alimentazione dei corpi illuminanti.

Ovviamente tali valori devono essere considerati come una “catena” di cadute di tensione, sino ai capi dell’utenza finale, contenendo tali cadute di tensione nei limiti della corretta funzionalità.

Stabilito quante e dove saranno installate le utenze elettriche, la prima azione sarà quella di analizzare dove correttamente potrà essere ubicata la cabina di trasformazione MT/BT o, nel caso l’estensione dell’impianto sia ampia, la dislocazione di più cabine di trasformazione MT/BT, in zone baricentriche alle utenze ad esse sottese ed eventualmente, per carichi importanti, la sottostazione di alimentazione AT/MT.

Sulla base di tali presupposti il progettista elettrico procederà alla stesura di uno o più elenchi utenze e a realizzare lo schema unifilare generale con la suddivisione di quadri primari e quadri secondari.